大阪府東大阪市河内花園の【筋膜リリース整体院】にむらカイロプラクティックです(=゚ω゚)ノ

【症例】

60代 女性

【主訴】

左右に首を回せない、上を向く事が出来ない

【経緯】

定期メンテナンスの方

【施術内容】

首の可動域制限の要因としては、

①頚椎2番の関節が引っかかっている状態。

②頚椎2番に付着する筋肉による制限。

③上記①②の両方の問題。

①の場合は骨格矯正をするだけでOK。

今回のパターンは②の状態でした。

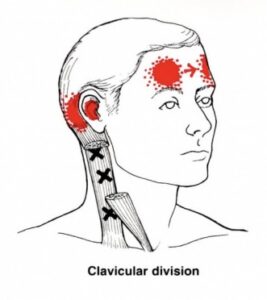

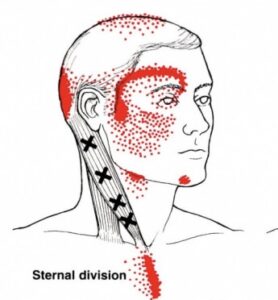

頚椎2番に付着する『頚長筋』『後頭下筋群』『肩甲下筋』を筋膜リリース。

【結果&まとめ】

勿論、可動域制限は全て回復(‘ω’)ノ

どの方向へも顔をスムーズに向ける事が出来ました(^^♪

今年は3月~5月の異常気象による自律神経ダメージの影響で体中の筋膜癒着は例年の2~3倍(;^ω^)

体調不良の方も多く、今迄経験した事のない症状が現れてお困りの方も多い事でしょう(‘ω’)ノ

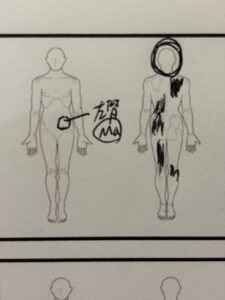

最後に今回の筋膜癒着の写真をご覧ください(‘ω’)ノ